|

|

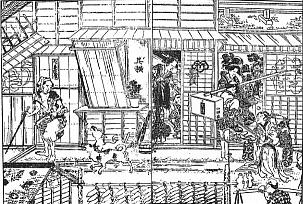

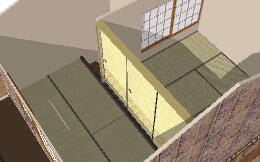

| 路地を入った、長屋側の様子です。住居の入口の板戸は、昼間はこのように壁に立てかけてありました。 路地の木戸は、夜四ツ(10時頃)には締め切りました。 木戸脇に多くあった、髪結床が木戸番を兼ねることも多かったようです。 |

|

|

|

| 路地を入った、長屋側の様子です。住居の入口の板戸は、昼間はこのように壁に立てかけてありました。 路地の木戸は、夜四ツ(10時頃)には締め切りました。 木戸脇に多くあった、髪結床が木戸番を兼ねることも多かったようです。 |

|

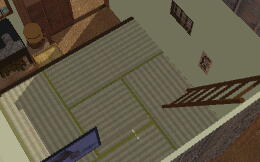

「浮世床」本文によれば、浮世床は間口二間。奥行は記載がありませんが、多分一間半と思われます。接続する住居部分もこれにあわせ、間口一間半、奥行二間としました。

隣の「変助」住居は、「九尺二間」とありますので、これも間口一間半、奥行二間の典型的な長屋構造です。ただ、二階建(低い)で、棟割ではないようです。

|

|

|

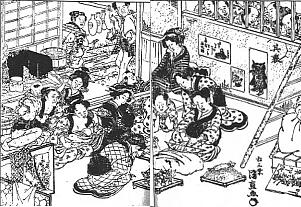

| 鬢助の住まいです。 江戸のへっつい(竈)は、必ず土間側に 背を向けて設置されました。 |

隣の、変助の住まいは、鬢助のそれより もちょっと劣るようです。 畳はへりなし、二階へは梯子、土間も 土のままです。 |

変助の住まいに、近所の女房連中が寄り 集まっています。しかし、4畳半に子供も入れ て13人も入れるものだろうか? |

浮世床の、店側は表通りに面しているので、横の方の二階に物干しを設置してみました。

こちらの側は、「浮世風呂」に接しているはずなので、実際は日当たりは望めなかったでしょう。

二階については何も記載がありませんが、適当に設定してみました。

鬢助宅の部分です。階下への上り下りは、梯子に毛が生えたような階段で行います。

四畳半の部屋からは、物干しに出られます。

この時代、長屋には「押し入れ」はほとんどついていませんでした。